SEOとは?SEO対策で上位表示するための具体施策と事例を解説

SEO対策

最終更新日:2025.04.01

ロングテールキーワードとよばれるキーワードの分類をご存知でしょうか。

近年のSEOではドメイン評価が重要視されていることから、「個人ブロガーや小さなサイトは勝ち目がない」という声もよく目にします。ロングテールキーワードは、そのようなドメイン評価のあまり高くないサイト運営者でも比較的に上位表示しやすいキーワードです。

本記事では「ロングテールキーワードとは何か」といった基礎的な知識から、見つけ方や対策方法までを詳しく解説しています。ぜひこの記事を読み、理解を勧めた上で実際にロングテールキーワードを探してみてください。

▼基本的なキーワード選定はこちらの記事で解説しています

※この記事は、2022年2月に公開された記事を加筆・修正したものです。

▼ロングテールキーワードについて動画でチェックしたい方はこちら

ロングテールキーワードとは、複数のキーワードを組み合わせる形で構成された、検索ボリュームが比較的少ないキーワードのことを指します。3語~4語で構成された複合キーワードであることが多く、検索ボリュームは比較的に少ないのが特徴です。

基本的に、検索キーワードを構成する単語数が多くなるほど、検索回数は少なくなります。また、検索回数が少なくなれば、そのキーワードでSEO対策を行う競合も減少する傾向があります。

上図のように、縦軸に検索回数、横軸に競合性を並べたグラフを作成したときに、右の方に細長く続く様子がまるで「恐竜のしっぽ」のように見えることから、「ロングテール」と名付けられました。

「どのくらいの検索ボリュームであれば、ロングテールキーワード・ミドルキーワード・ビッグキーワードなのか」という疑問が出てくるかもしれないですが、これは業界によって変動します。その業界内に属するキーワードを見た時に、相対的な検索ボリューム数で分類されると理解しておくとよいでしょう。

例えば、「SEO対策」の月間検索ボリュームは27,100回で、「SEOを取り扱うメディア」を運営するならビッグキーワードとされることが多いです。

一方で「NFT」の月間検索ボリュームは301,000回でビッグキーワードとされています。「SEO対策」の検索ボリュームと比較すると、「NFT」の方がかなり検索ボリュームが多いですが、どちらも狙う業界の中では代表的なキーワードのためビッグキーワードとされているのです。

ロングテールキーワードの月間検索ボリュームの目安は、厳密な定義は存在しませんが、およそ「1,000回未満」程度とされています。

こちらもあくまで目安ですが、月間の検索ボリューム10,000回以上の検索キーワードが「ビッグキーワード」、月間の検索ボリュームが1,000回~10,000回程度のものが「ミドルキーワード」とされています。

ロングテールキーワードは、それよりもさらに検索ボリュームが少ないことが特徴です。そのため、「スモールキーワード」や「ニッチキーワード」と表現されることもあります。

スモールキーワードは検索回数が少ないキーワードを意味し、ニッチキーワードは大衆が狙わない見逃されやすいジャンルや分野を意味する言葉です。

それぞれ見る角度や意味合いに多少の違いはありますが、分類としては同じものとして考えてよいでしょう。

ロングテールキーワードを対策するメリットは以下の4つあります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ロングテールキーワードは競合性が低い傾向にあるため、上位表示しやすいというメリットがあります。(※ただしコンバージョンの可能性が高いキーワードは競合も目をつけている可能性があり、必ずしも簡単に上位表示できるとは限りません)

また、単ページだけでも上位表示しやすい(*注1)ため初心者でも取り組みやすく、早い段階でアクセスへとつなげやすいです。そのためメディアの立ち上げ当初などはロングテールキーワードを中心にキーワード選定を行うことも多いです。

(*注1)

ビッグキーワードでは検索意図が多岐にわたるため、1ページで対応しようとすると膨大な文字数になってしまいます。これでは、ユーザーにとって良いコンテンツとはいえません。

そのため、主要なトピックについて概要を説明し、詳細は別ページにリンクさせる方法をとるケースが多いです。このような手法を、トピッククラスターといいます。

複数のワードで構成されているロングテールキーワードは、1語や2語で構成されているキーワードに比べると検索意図がより明確です。

たとえば、ビッグキーワード:「不動産」の場合を考えてみます。

「不動産」というビッグワードのみだと、不動産を購入したいのか売却したいのか意図を判断できません。そもそも購入も売却も考えていない可能性もあります。このキーワード単体でひとつの記事を作成するのは、難易度も高くなります。記事単体ではなく、カテゴリ全体やサイト単位で狙っていく必要があるでしょう。

続いて、ミドルキーワード:「不動産 投資」の場合について考えてみます。

このように2語のミドルキーワードになると、より検索意図が明確になります。とはいってもまだまだ間口は広く、さまざまな意図を含んでいる状態です。そのためある程度、網羅的な記事を作成する必要があります。

では、ロングテールキーワード:「不動産 新宿 空室」はどうでしょうか。

このキーワードは、どのような人が、どのような意図をもって検索しているのかがより明確です。ここまでくるとかなり検索意図が絞られるため、記事も作成しやすく意図に沿った内容にもなりやすいでしょう。

このように、ロングテールキーワードは、ミドルキーワードやビッグキーワードに比べると、ユーザーが何を求めているのかが明確であり、検索意図に合った記事を作りやすいというメリットがあります。

ロングテールキーワードには、コンバージョンにつながりやすいキーワードも多く含まれています。

これは検索意図が明確で、ニーズがハッキリしているキーワードが多いためです。

検索ボリュームが少ないため1記事から多くのコンバージョン数は見込めませんが、コンバージョン率の高さでいえばビッグキーワードに勝ります。

ただしこれはあくまで傾向の話であり、ロングテールキーワードすべてに当てはまることではないため、キーワードの選び方には注意が必要です。

ロングテールキーワードは、複数のキーワードによって成り立っています。こうした複数のキーワードによって構成されたワードは、音声検索時の会話的な長文に近いものとなるのです。

ちなみに音声検索に最適化することを、「VSO(Voice Search Optimization)」と呼びます。ロングテールキーワードで対策を行うことが、結果的にVSOにもなるのです。

スマートフォンへの音声検索以外にも、スマート家電やスマートスピーカーによる音声検索の機会が増えてきています。今後ますます対策が重視されるポイントとなるでしょう。

下記の記事で、音声検索の概要を解説していますので、ぜひ読んでみてください。

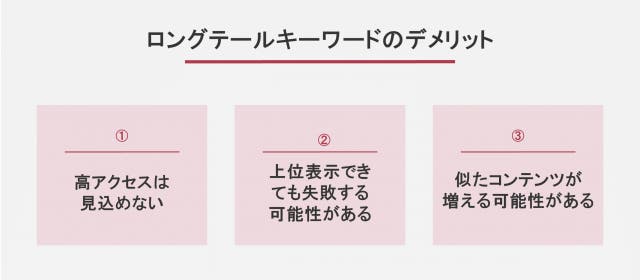

比較的容易に上位表示できるなど、メリットが多いロングテールキーワード。しかし視点を変えると、いくつかデメリットもあることがわかります。

どのようなデメリットがあるのか、理解しておくことも重要です。

ロングテールキーワードの検索ボリュームは、相対的な目安ですが、多くても1,000回程度とされています。上位表示できても、そもそも検索される回数が少ないため、あまり多くのアクセスは見込めません。

アクセス数を集めることで収益につなげるようなマネタイズの仕方を行っている場合には、より多くの記事を作成する必要があるでしょう。

アクセスが少ないということは、「コンバージョン数の担保もしにくい」ということです。例えば、月間検索ボリューム数100のロングテールキーワードで1位を獲得できたとしても、そこから見込めるアクセス数は30~40件程度です。そこからさらにコンバージョンする数を考えると、多く見積もっても最大10件程度でしょう。

さらにコンバージョン率(CVR)を担保するにはユーザーを深く理解する必要があり、ここがずれてしまうと、ただでさえ少ないターゲットユーザーが思ったように行動を起こしてくれず、まったくコンバージョンに繋がらないこともあり得ます。

一定のアクセス数が担保されているキーワードであれば、上位表示できれば多数の色々なユーザーが流入してくるため、ユーザー理解が多少甘くても、ある程度の効果は見込めるかもしれません。

ロングテールキーワードは上位表示しやすいとお伝えしましたが、検索意図をしっかりとリサーチしなければその先のコンバージョンに繋がらない点に注意が必要です。

ロングテールキーワードを使って多くの記事を作成すると、内容が似通った記事が増えてしまうことがあります。例えば、「自宅でできる筋トレ 1週間」と「痩せる 宅トレ 短期間」などのロングテールキーワードなどです。

重複コンテンツが存在していること自体はSEO的に問題ないのですが、

などの問題があり、意図していないのであればできる限り避けた方が無難です。

明らかに検索意図が異なるキーワードであれば問題はありませんが、記事内の表現や内容などはしっかりと吟味してコンテンツを作成しましょう。

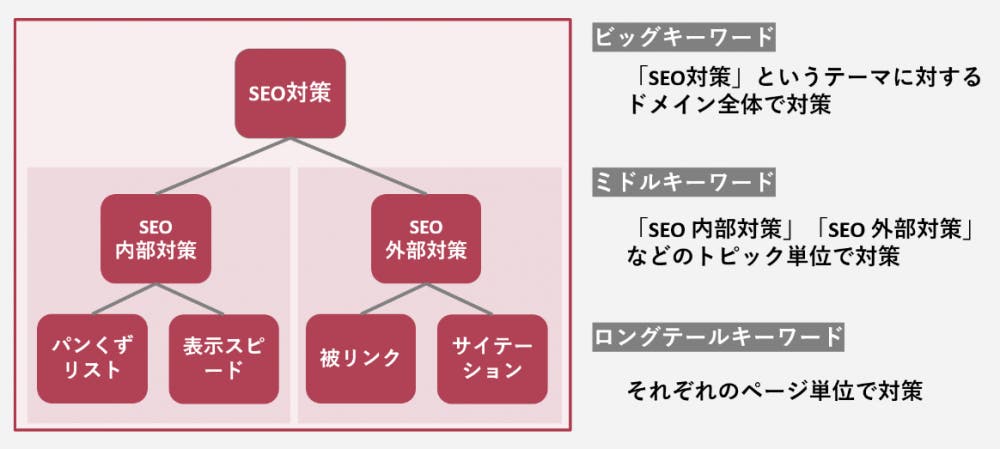

ロングテールキーワードから狙うことで流入を増やしていくSEO対策のことを、ロングテールSEOと呼びます。ロングテールキーワードから対策を始める、ドメインが強くなくても比較的上位表示がしやすく、徐々にビッグキーワードでの上位表示も狙えるようになります。

ロングテールSEOを進める上では、トピックの階層構造を意識して、ページを作成し、相互にリンクを設置していくことが重要です。

なぜなら、トピックの階層構造を意識してロングテールキーワードで対策ページを作成し、関連のあるミドル/ビッグキーワードにリンクを設置し評価を受け渡すと、ミドル/ビッグキーワードでも上位表示につなげられるからです。

下図を用いて詳しく説明します。

上記の図のように、「SEO対策」というビッグキーワードで最終的に上位表示したいとします。このようなビッグキーワードについては、単ページをブラッシュアップするだけでは、なかなか上位表示できません。

このケースでは、関連するトピックのコンテンツを作って内部リンクでつなぎ、トピックの集合体をつくっていくことでユーザーのニーズを満たしていくことが必要になります。例えば、「コンテンツSEO」「SEO 外部対策」のような、SEO対策を理解する上では欠かせないミドルキーワードでコンテンツを作成します。

同じように、「コンテンツSEO」というミドルキーワードでも、特定の記事の品質を高めるだけでは上位表示は難しいです。コンテンツSEOに関係するトピックの集合体を作り、ユーザーのニーズを満たして行く必要があります。例えば、「コンテンツSEO BtoB 事例」「SEO記事 構成案 作り方」のようなロングテールキーワードです。

このように階層構造を形成して、「ロングテールキーワードで上位を獲得→上位トピックへ評価を受け渡し」の流れを繰り返していくことで、ビッグキーワードでも上位表示を目指していくことができます。

なお、このような手法をトピッククラスターモデルといいます。詳細は以下の記事でも解説しているので、併せてご覧ください。

ここからは、実際にロングテールキーワードをどのように見つけていくのかを説明します。

ロングテールキーワードの選び方には大きく分けて「軸となるビッグワードを起点に考える」「競合から抽出する」の2つの方針があります。

ここでは、「軸となるビッグワードを起点に考える」方針の手順の一つを紹介します。

基本的にロングテールキーワードは、上位表示させたいビッグキーワードと関連付けて選ぶとよいです。

特定のトピックに関するページが増えるため、Googleやユーザーから「このトピックに詳しいサイトだ」と思ってもらえやすくなるためです。

ビッグキーワードの決め方は、サイトのテーマに関連度の高い、検索ボリュームの多いキーワードを選ぶようにしましょう。

例えば、「転職サイトのアフィリエイト」を行っているサイトであれば、ビッグキーワードとしては「転職サイト」「転職エージェント」「求人サイト」が候補に挙がるでしょう。

キーワード設計が不安な方は、以下のページで選定方法について詳しく解説しているので、まずそちらを参考にしてみてください。

ここからは、実際に軸となるビッグキーワードが決まった後の拡張方法について、解説していきます。

軸となるビッグキーワードをキーワードツールにいれて、ロングテールキーワードの候補を取得しましょう。

使用するツールは、「ラッコキーワード」が手軽でおすすめです。

ラッコキーワードは、無料で使えるブラウザツールで、キーワードを入力すると、GoogleやYahoo!のサジェストを一覧で表示してくれます。

サジェストとは、検索窓に何かキーワードを入力したときに、自動的に表示される検索候補のことで、ユーザーの興味を理解することに役立ちます。

サジェストの重要性や活用法について、下の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

ラッコキーワードで行う手順は以下の2つのみです。

これで、ロングテールキーワードの候補が取得できた状態になります。

ロングテールキーワードの候補を出し終えたら、次はその中から実際に対策するロングテールキーワードを選ぶ方法を紹介します。

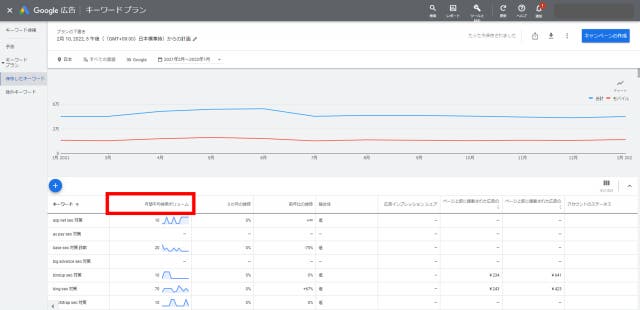

Google広告というサービス内で使用できる無料のキーワードツール、「キーワードプランナー」を使用します。

広告向けの機能ではありますが、SEO戦略においても非常に便利なツールです。

下記の記事では、キーワードプランナーの概要からSEO対策としての活用法も紹介していますので、参考にしてみてください。

これを使用するには、GoogleアカウントとGoogle広告アカウントの2つを取得する必要がありますが、手間はかかりません。

キーワード戦略を立てる上でとても基本的なツールなので必ず登録しておきましょう。

まだ広告アカウントを持っていない方向けに、広告アカウント取得の手順を書いておきますので、既に広告アカウントを持っている方は読み飛ばしてください。

(※広告は配信せずにキーワードプランナーを使用するだけなら無料です。後ほど広告を配信したくなったら設定を変更できます。)

これで広告アカウントの取得が完了です。

続いて、キーワードプランナーを使う手順をご紹介します。

これで、ラッコキーワードで拡張したサジェストのデータが詳細に表示される状態になります。

次に表の「月間平均検索ボリューム」を押して、検索ボリュームが多い順にソートします。必要であれば、画面右上の矢印のアイコンからデータをエクスポートしましょう。

次に、目ぼしいキーワードが見つかったら必ず、そのキーワードを検索するユーザーの意図を読み解きましょう。

大前提として、ユーザー側は何らかの意図を叶えたくて情報を検索し、検索上位にはユーザーのニーズを満たすページしか上がってきません。

つまり、上位表示されているページには、ユーザーの検索意図が表れているということです。

それに対し、サイトを運営する側にも「PVで収益を得たい」「CVで収益を得たい」「自社のECサイトにユーザーを誘導したい」などの目的があると思います。

検索画面や既に上位にあるサイトを見て、ユーザーの検索意図を読み解きながら、「ユーザーのニーズとサイト運営側の目的が、両方叶えられるキーワードなのかどうか」を確認するようにしましょう。

もし、検索意図の理解に自信のない方は、基本の調べ方を下記のページで解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

最後に確認すべきは、「そのキーワードにどれだけ競合が集まっているか」「競合がどれだけコンテンツを作りこんでいるか」です。

ロングテールキーワードといえど、業界やトピックによっては、既に競合がひしめき合っているキーワードもあります。

競合が多く参入していて、コンテンツも既に作りこまれているキーワードだと、わざわざロングテールキーワードを選ぶメリットが薄れてしまうので、競合の参入具合は確認するようにしましょう。

対策するロングテールキーワードが決まった後の流れを簡単にご紹介します。

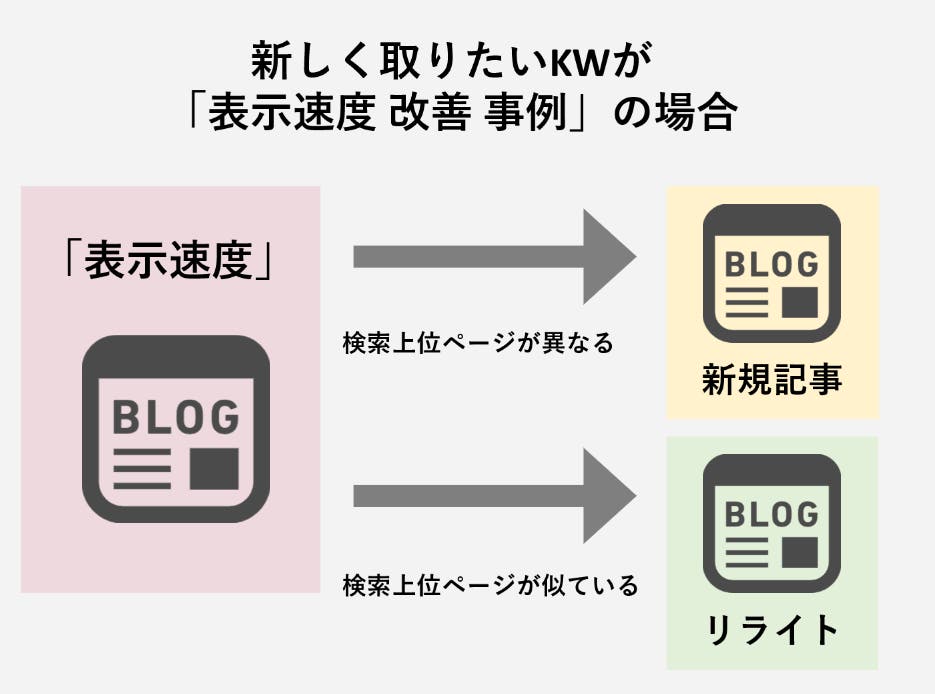

流入を得たいロングテールキーワードを決定した後は、そのキーワードを新規記事で取るか、既存記事をリライトして取るかを決めます。

新しく取りたいロングテールキーワードに関連する記事がもし現在があれば、その記事のリライトするだけで取りたいロングテールキーワードが取れる可能性があります。

関連する既存記事がある場合に、新規記事を作るべきか、リライトで取るべきかの判断は検索結果画面を比較して行いましょう。もし、「既存記事での検索結果」と「取りたいロングテールキーワードでの検索結果」が似ていれば、既存記事での対応で問題ありません。

結果が両者で大きく異なる場合、新規記事作成によって、ロングテールキーワードを取りに行きましょう。

「表示速度 改善 事例」というロングテールキーワードで流入を得たい場合を例にして考えてみます。

この場合、「表示速度」でSEO対策をしているページがあるならば、「表示速度」と「表示速度 改善 事例」の検索結果画面を比較します。検索結果が異なるようであれば新規記事作成、似ているようであればリライトを行いましょう。

キーワードが決まった後は、上記手順で新規記事作成かリライトかを決定し、コンテンツ作成に入りましょう。この時、新規記事作成でもリライトでも、キーワード選定時に読み解いたユーザーの検索意図をコンテンツに反映させるようにします。

繰り返しになりますが、上位表示を狙うにはユーザーの検索意図に合ったページを作成することが必要不可欠です。

再度、検索意図の読み解き方を解説した記事のリンクを貼っておきますので、ぜひ読んでみてください。

また、対策キーワードは、記事タイトルや見出しに入れ込むことも重要です。

しかし、ロングテールキーワードは複数語で構成されている場合が多いので、不自然にならないように注意が必要です。無理やりキーワードを詰め込んだ結果、ユーザーにとってわかりにくい文章にならないようにしましょう。

コンテンツ作成について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

記事が公開されたら、Googleアナリティクスやサーチコンソールを使用して、定期的にパフォーマンスを計測します。

具体的には、

などをチェックします。成果に繋がっていなかったり、狙っていたキーワードとは異なるキーワードで上位に上がることもあります。思うような成果が出なかった場合は、リライトを行いましょう。

リライトとは、既に作成した記事を分析し、改善のために修正や加筆を行うことであり、SEOにおいて極めて重要な施策です。

以下のページでリライトについて基本から解説しているので、「まだリライトしたことない…」「リライトしたことあるけど、やり方が合っているかどうか分からない」という方は、ぜひ参考にしてください。

検索意図とズレている訴求などがある場合には、リライトを行うことでコンバージョン率が高まることもあるでしょう。記事を作成して終わりではなく、アクセス解析などを元にしっかりと効果計測を行うことも大切です。

最後に、ロングテールキーワードの選定に役立つツールを紹介します。

出典:https://trends.google.co.jp/trends/

Googleトレンドは、Googleが提供する無料のツールで、世界中の人々が検索しているキーワードを可視化するために使用できます。

Googleトレンドを使用すると、検索トレンドを比較したり、特定のキーワードを追跡したり、特定の期間内のトレンドを見ることができます。例えば、「スマートフォン」というキーワードを検索すると、「スマートフォン 評価」や「スマートフォン 新機能」などのロングテールキーワードが表示されます

Googleトレンドを使用すると、ロングテールキーワードを見つけることができ、上位表示を狙えるコンテンツを作りやすくなるでしょう。

Googleサーチコンソールでは、自社サイト・ページで順位を獲得できているクエリを確認可能です。この機能を活用すれば、検索ボリュームチェックツールで0となってしまうようなロングテールキーワード、かつコンバージョンの期待値が高いキーワードを発見できることがあります。

Googleサーチコンソールの詳しい使い方は、以下の記事で解説しています。併せてご確認ください。

SEARCH WRITEは、弊社PLAN-Bが開発したSEOツールです。関連キーワードの取得や、競合サイトが獲得できているキーワードを調査できるため、キーワード発見に大いに役立ちます。

例えば、「スマートフォン」という言葉を入力すると、「最新 スマートフォン 購入」などのような関連度の高いロングテールキーワードが提案されます。SEARCH WRITEを使用することで、検索を行う際に最適なロングテールキーワードを簡単に選定できるため、検索結果を最大限に活用することができます。

ロングテールキーワードは、初心者でも対策がしやすく上位表示を狙えるキーワードです。

検索ボリュームや検索意図を意識して選定すれば、上位表示の可能性が高く、成果が見込めるキーワードもたくさん見つかります。

重複を防ぐため、サイト設計などは計画的に行う必要はありますが、取り組む価値のある施策です。

特徴やメリット・デメリットを理解したうえで、上手に取り入れてみてはいかがでしょうか。